هروبى من الحرب فى الخرطوم

□ كتبت هذه المقالة عندما بدأت علاج الصدمات في المملكة المتحدة، بعد خروجي من الحرب في السودان في أبريل. لم يقرأ الكثير من الناس قصتي. لقد مرت أكثر أو أقل من 7 أشهر منذ أن هربت من الحرب. الآن أشعر أنني مستعد لمشاركة قصتي على نطاق واسع. باعتباري عالمة آثار تبحث في التاريخ السوداني، فإن السفر إلى السودان للعمل الميداني هو الفترة الأكثر توقعًا خلال العام. على الرغم من أن تجربتي هذه المرة في البلاد كانت مختلفة تمامًا. قضيت 11 يومًا في وسط منطقة الحرب في وسط الخرطوم دون أي طعام أو ماء تقريبًا. استولت قوات الدعم السريع على الفندق الذي أقيم فيه، ودفعت مجموعتي إلى الشوارع وسط الجثث وإطلاق النار والغارات الجوية. في انتظار الموت، مشينا عبر شوارع مدينة أشباح مدمرة ولا يوجد مكان نذهب إليه، حتى قدم لنا رجل عشوائي المأوى والماء والطعام وخطط لهروبي بالتوك توك من وسط منطقة الحرب إلى مكان آمن. من حيث يمكن إجلائي.

1) *الرهائن*

هناك وقت في العام يجعل كل عالم آثار متحمسًا: موسم العمل الميداني. في حالتي، كان السودان مصدرًا منتظمًا للإثارة والفرح منذ عام 2018. على الأقل مرة واحدة في السنة -وأحيانًا أكثر – أسافر إلى البلاد للبحث والتنقيب. لقد التقيت بأروع الأشخاص هناك، وأصبح بعضهم أصدقاء جيدين. في السودان، تعلمت الكثير عما يعنيه أن تكون إنسانًا صالحًا. وبغض النظر عن مقدار ما يملكه المرء، فإن حسن الضيافة واللطف والرغبة في المشاركة السودانية لطالما أذهلني على أنها فريدة من نوعها. الآن أستطيع أن أقول إنني على قيد الحياة فقط بسبب القلب الطيب للشعب السوداني.

هذه المرة لم أسافر إلى شمال البلاد للتنقيب في المواقع الأثرية. مكثت في الخرطوم لبدء مشروع بحثي جديد والتعاون مع متحف السودان الوطني، لألقي نظرة على أحد الآثار المصرية المذهلة التي أعيد بناؤها في ساحة المتحف. كان من المفترض أن تكون رحلة قصيرة لبدء المشروع وجمع بعض المعلومات الأولية للتحضير لإقامة أكبر في وقت لاحق من العام. وبعد أسبوع مذهل في الخرطوم، انتهت كل الإثارة ورأيت نفسي أسكن الجحيم.

وفي يوم الجمعة 14 أبريل، وهو يوم إجازتنا، بدأنا نسمع شائعات عن نشر قوات في الخرطوم وأماكن أخرى. لقد كان السودان يواجه أوقاتا عصيبة في نضاله من أجل الديمقراطية، لذا فإن تحرك القوات لم يرفع أي أعلام حمراء. لكن الأمور تغيرت بشكل كبير بين الجمعة والسبت، عندما استيقظت على أصوات الطلقات النارية والانفجارات؛ كان بنايتنا تهتز. في ذلك الصباح لم نكن نعرف بالضبط ما الذي كان يحدث، لكنه كان بداية احتجازنا فيما أصبح فيما بعد المقر الرئيسي لميليشيات المتمردين في منطقة القصر الرئاسي.

قضيت عشرة أيام في وسط منطقة الحرب. ما زلنا لا نعرف بالضبط ما كان يحدث في اليومين الأولين. كنا على يقين من أن فندقنا كان أحد أكثر الأماكن أمانًا في الخرطوم. لكن المزاج العام للناس بدأ يتدهور أولاً عندما انقطعت الكهرباء، ثم المياه الجارية، ثم بنوك الكهرباء الفارغة، مما يعني انقطاع الاتصال بالإنترنت. لم يجرؤ أصحاب الفندق أبدًا على تشغيل المولد لأننا كنا نسمع صوت الجنود في الخارج. في هذه المرحلة، لم نكن نعرف ما إذا كان هؤلاء هم جنود الجيش أو الميليشيات المتمردة، على الرغم من أننا سنتلقى تأكيدًا في اليوم الثالث من الحبس.

في اليوم الثالث من الحبس وعدم معرفة ما كان يحدث في الخارج، اقتحم مقاتلو الميليشيات المتمردة الذين يحملون أسلحة ثقيلة الفندق للمرة الأولى. كان الوقت مساءً، وبالتالي كان الظلام دامسًا تمامًا، باستثناء ثلاث شموع صغيرة صغيرة تضيء ردهة الفندق بأكملها حيث كان معظم الناس متجمعين. اقتحم خمسة أو ستة من مقاتلي قوات الدعم السريع الفندق ووجهوا أسلحتهم نحونا وهم يصرخون. كانوا يبحثون في البداية عن الأسلحة. ذهب أحد المتمردين الذي يقود المجموعة خلف مكتب الاستقبال باحثًا، وأتذكره بوضوح وهو يشهر بندقيته الرشاشة بغضب. الأصغر في المجموعة –أنا متأكد من أنه لم يكن أكبر من 15 عامًا – لم يتردد في متابعة القيادة. لحسن الحظ، أدركوا أنه لم يكن لدينا أسلحة، ثم انتقلوا إلى الخزنة حيث تم الاحتفاظ بجميع أموال الفندق – بما في ذلك كل أموالي. أفرغوا الخزنة وسرقوا ممتلكات الناس، بما في ذلك هاتفي المحمول وأخذوا السجائر. وعندما علم قائد المجموعة، وهو الأكثر عدوانية، أنني من البرازيل، جاء ليصافحني وأريني صوراً للاعبي كرة القدم البرازيليين القدامى. باعتباري شخصًا أثبت خطأ الصورة النمطية البرازيلية، نسيت اسم لاعب كرة القدم الموجود على شاشة هاتفه المحمول وفكرت على الفور: “قد أموت الآن”. ولحسن الحظ، جاء اسم روبرتو كارلوس إلى ذهني في الوقت المناسب. ضحك المتمرد وضربني بقبضة يده، وفي الوقت نفسه كان يحمل بندقيته الرشاشة في يده اليسرى بشكل غير آمن. وجاء رجل آخر، مدجج بالسلاح أيضًا، وألقى عليّ 3 علب سجائر كهدية لكوني برازيليًا. كانت هذه أول لقاءاتي من بين العديد من اللقاءات مع رجال الميليشيات. لقد كنت مرعوبًا تمامًا ولكن بطريقة ما، تمكنت من عدم إظهار أقصى قدر من الخوف المنتشر في جميع أنحاء جسدي.

في صباح اليوم التالي ظهرت نفس المجموعة المسلحة مرة أخرى -قالوا إنهم يريدون الماء – لكنهم بالتأكيد أرادوا فقط أن يروا، في وضح النهار، كيف كنا نبدو. لقد كانوا أقل عدوانية ولكنهم ما زالوا مرعبين. منذ أن اقتحموا الفندق في الليلة السابقة، كانت أبواب الفندق مسدودة فقط بمقعد. أصبح صوت تحرك المقعد بمثابة صوت تحذير كلما قرروا الدخول. لقد عشنا في رعب مطلق لأننا نعلم أنهم جميعًا كانوا بالخارج ولديهم حرية المرور إلى داخل الفندق. ما زلت لا أعرف ما إذا كنا رهائن أم سجناء رسميًا، لكننا بلا شك لم نتمكن من مغادرة مكاننا وكان متمردو قوات الدعم السريع يملي علينا تصرفاتنا – ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة المسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية ومذبحة الخرطوم. في عام 2019، عندما قُتل المئات، وتعرض العديد منهم للاغتصاب، وتم ترهيب العائلات. في إحدى الليالي، قام موظفو الفندق بإضاءة أحد مصابيح الطوارئ تلك وعلى الفور أطلقوا النار عاليًا في الخارج كتحذير لنا لإطفائها. لم يسمحوا لنا باستخدام مولد الفندق بسبب الضوضاء والاهتمام الذي قد يجذبه إلى المنطقة. كنا نسمعهم في الخارج طوال الوقت – يصلون، ويطبخون، ويضحكون، ويطلقون النار – وكان الخوف من استخدامهم كدروع بشرية يتزايد كل ساعة.

كانت المرة الثالثة التي جاء فيها متمردو الميليشيات غير عادية – فقد أحضرت لنا مجموعة من الرجال البسكويت المنهوب وأحضر جندي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا تقريبًا الشاي لمدير الفندق. عند هذه النقطة، توقفت عن حساب عدد المرات التي اقتحموا فيها إما لإرهابنا وسرقتنا أو لتقديم نوع من اللطف – نوع اللطف الذي يمتلكه القتلة على ما يبدو، والذي لا يوقظ فيك أي شعور قوي بالتعاطف، ولكن الرهبة. المرة التالية التي أتذكر أنهم جاءوا فيها كانت أفظع مناسبة. جاء رجل عدواني للغاية – أعتقد أنه كان يتعاطى المخدرات – يحمل بندقية من طراز AK-47 ويصرخ ويوجه سلاحه نحونا. بدأ يقسمنا إلى مجموعات دون منطق واضح وراء اختياراته، وفي نفس الوقت صرخ: «دهب ! جوروش!” (الذهب ! المال !). يبدو أنه لم يفهم أنه لم يبق لدينا شيء؛ وكان زملاؤه المقاتلون قد أخذوا منا كل شيء بالفعل. بالنسبة لهذا الرجل، كان من الطبيعي أن يُقتل (وبعد ذلك، بعد أن خرجت من السودان، علمت أن هؤلاء الرجال الجانجويد عادة ما يكونون منتشين بـ “الجليد”). لقد كان بالتأكيد مستعدًا لإطلاق النار حتى دخل رجل آخر إلى الردهة وطلب منه ومن زملائه المغادرة. لقد كان أكبر سنًا، ربما في الأربعينيات من عمره، بينما كان الأول في الثلاثينيات من عمره (لن أتفاجأ إذا كانوا جميعًا أصغر سنًا بكثير). كان أطول قامة ويرتدي عمامة مع غطاء للوجه حول رقبته. حزاما ذخيرة متقاطعان على صدره، وأكبر مدفع رشاش رأيته في حياتي جعله الرجل الأكثر رعبًا على وجه الأرض، ومع ذلك فمن المحتمل أنه أنقذ حياتنا في تلك الليلة.

وفي مرحلة ما، بدأت أتمكن من التمييز بين أنواع الأسلحة المختلفة من خلال أصواتها. أصبحت الانفجارات المدوية شائعة جدًا لدرجة أنني تمكنت من النوم بينما كان القتال عنيفًا في الخارج. ومع ذلك، فإن الجزء الأكثر فظاعة ورعبا من هذه التجربة برمتها هو قيام طائرات الجيش بشن غارات جوية ضد تجمعات الميليشيات – وكنا حرفيا في وسط أحد أكبر مقراتهم في محيط القصر الرئاسي ! كيف يمكننا التأكد من أننا لن نتعرض للقصف من السماء ؟

بعد أن أنقذنا قائد ميليشيا محلي يشبه رامبو، بعد العمامة، عاد بعد فترة وجيزة ليخبرنا أننا بحاجة إلى مغادرة الفندق على الفور لأنهم كانوا على وشك قصفه. كان ذلك مرعبا. على الرغم من أنه بعد دقائق عاد الشباب الذين سرقوا أشياءنا ليخبرونا أنه يتعين علينا المغادرة في الصباح بدلاً من ذلك. كان هذا هو اليوم الثامن بدون كهرباء أو ماء أو اتصال بالعالم الخارجي. من المضحك التفكير في الأمر لأنني الآن أدرك أننا عانينا بطريقة ما من نوع ما من متلازمة ستوكهولم في ذلك الوقت. وعندما عادوا ليخبرونا أنه يتعين علينا المغادرة في الصباح، شعرنا أنهم ينقذوننا من سقوط صاروخ على رؤوسنا وأنهم سيقودوننا إلى مكان آمن.

جاء الصباح، وأجبرنا على ترك ممتلكاتنا خلفنا، وكنا على استعداد لنقلنا إلى مكان آمن. ساذج بشكل لا يصدق منا. كان رجل العمامة في الخارج، وقد لاحظه جنود أطفال يحملون بنادق أثقل من أجسادهم. كانت هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها العالم الخارجي منذ بداية الحرب. لقد تم تدمير كل شيء ولم تكن هناك سيارة توفر لنا ممرًا آمنًا. لقد استولوا على فندقنا وطردونا وجعلونا نسير نحو الموت. لقد أطلقوا سراحنا في وسط أعنف ساحة معركة في وسط الخرطوم. كنا يائسين ولم يكن لدينا مكان نذهب إليه. قال لنا رجل العمامة أن نذهب إلى المسجد الكبير – المسجد الكبير الشهير في وسط الخرطوم.

مشوشين تمامًا، انتقلنا إلى المسجد. أصبح مبنى الفندق بأكمله عبارة عن سلسلة من ثكنات الميليشيات، وربما كان مقرها الرئيسي في المنطقة – والتي تحسنت جودتها كثيرًا بالتأكيد من خلال توفر فندق فارغ لاستخدامه (أو على الأرجح نهب لأنه يبدو أن هؤلاء الرجال ليس لديهم أي شيء). شعور بالحفظ). كان علينا أن نعبر ثكنات الميليشيات التي كانت مسدودة بألواح أسقف معدنية تعمل كحواجز على الطرق. كانت الأمور عادة هادئة في الصباح الباكر واكتشفنا السبب. أثناء عبورنا المعسكرات، رأينا كل هؤلاء الرجال يجلسون على أغطية كبيرة داكنة، محاطين بالبنادق والصواريخ والمدرعات، يتناولون الشاي. كانوا جميعًا يحدقون بنا، لكننا لم نجرؤ على التحديق في المقابل. لم يزعجنا أحد لأن قائدهم المحلي، رجل العمامة، سمح لنا بالمغادرة. في هذه المرحلة، أدركت أنني شاهدت من الناحية الإثنوغرافية نوعًا من التسلسل القيادي لوحدات الميليشيات المنتشرة في جميع أنحاء الخرطوم، بدءًا من الجنود الأطفال الذين يقدمون الشاي وهم يحملون أسلحة أكبر من أجسادهم، إلى كتلة من القتلة/اللصوص/الناهبين العدوانيين (الذين يتمتعون بمكانة عالية) ، ولكن يمكن أن يجلب لك البسكويت رغم ذلك ! للقادة المحليين الذين يبدو أنهم أكثر اطلاعاً وأقل تقلبا. والحقيقة هي أنه على الرغم من التسلسل القيادي، فإن هؤلاء الرجال في الواقع غير منضبطين وغير متعلمين على الإطلاق. إنهم يتصرفون كما يرونه مناسبًا – دائمًا بعنف ومدمر – حتى يخبرهم شخص أعلى منهم بعدم القيام بذلك.

مشينا إلى المسجد. بمجرد أن غادرنا محيط الميليشيا الذي حددته صفائح السقف المعدنية، أوقفتنا شاحنة صغيرة مليئة بالجنود المسلحين في الخلف. كان الرجل العجوز الذي كان يرتدي نظارة ويقود الشاحنة الصغيرة يرتدي زيًا أخضر داكنًا يشبه الزي العسكري. هل هؤلاء الرجال من الجيش ؟ لم يكن لدي أي فكرة، ربما ليس لأننا كنا قريبين جدًا من قاعدة الميليشيات. أوقفونا. أخبرناهم أننا طردنا من الفندق وأننا متجهون إلى المسجد. الرجل العجوز، الذي ربما كان يسيطر على كتلة الجنود غير المتبلورة في الجزء الخلفي من الشاحنة، سمح لنا بالسير بينما كان الجنود يراقبون. كان الفندق قريبًا إلى حد ما من المسجد. وكانت الشوارع المحيطة بمركز الواحة التجاري فارغة وكان هناك دخان يتصاعد من مركز التسوق. كانت علامات الدمار في كل مكان: السيارات والمباني وكل شيء. وسرعان ما ستمتلئ الشوارع بشاحنات الميليشيات الصغيرة والمقاتلين الذين يطلقون النار على البازوكا بمجرد الانتهاء من تناول الشاي.

بمجرد وصولنا إلى المسجد، أدركنا أننا لن نتمكن من دخول المبنى التاريخي. فقط الجزء الخارجي من المسجد كان مفتوحا، يسكنه المشردون والمرضى والجثث متناثرة حوله. كانت بقع الدم في كل مكان، وكانت علامات الدمار الثقيلة مفجعة. في تلك المرحلة، كان أملنا الوحيد هو عامل الأمن المرتبط بتأمين جماعتي والذي كان يحاول الوصول إلي في الفندق لبعض الوقت. لم أفهم سبب عدم تمكنه من الوصول إليّ إلا عندما رأيت حواجز الطرق. شعرت بالذعر عندما أخبرني الرجل أنه لن يتمكن من القدوم إلى المسجد وأننا وحدنا. لقد ظننا جميعًا أننا سنموت، ومن المؤكد أننا كنا سنموت لولا اصطدامنا ببعض الملائكة الذين يعيشون في الجحيم.

2) الجحيم :

لقد نزلنا إلى الجحيم بسرعة كبيرة. برفقة المتمردين، بمجرد نزولنا إلى الطابق السفلي وعبرنا البوابة، رأينا الدمار الكامل. أنا لا أؤمن بالجحيم بشكل خاص، لكن إذا كان موجودًا بالفعل، فأنا متأكد في هذه المرحلة من أنني أمتلك فهمًا جيدًا له. وكما هو متوقع في الجحيم، كنت أرى الشيطان في كل مرة أحدق في عيون رجال قوات الدعم السريع. على الرغم من أن الجحيم كان به مفاجآته: هناك التقيت أيضًا بالملائكة. التقيت ملائكة وهم لا يطيرون ولا يعيشون في سماء لا يمكن الوصول إليها. إنهم يعيشون في الجحيم ومستعدون لمساعدة المحتاجين.

كان البقاء في محيط المسجد، في وسط ساحة المعركة، مخاطرة كبيرة. وشهد على ذلك جثث المشردين الذين لم يكن أمامهم سوى البقاء والإصابة برصاصة طائشة. ولم يظهر في منطقة المسجد سوى الرجال والأطفال، ولكن أعتقد أنه كانت هناك أيضًا نساء داخل الملاجئ. لن أنسى أبدًا رجلاً عجوزًا كان هناك. لم يكن يستطيع المشي ويحتاج إلى المساعدة. عندما رآنا، جاء على الفور ليسأل عما إذا كان هناك طبيب في المجموعة. قلت له لا وحاولنا إجراء محادثة، لكننا لم ننجح بسبب لغتي العربية السيئة للغاية والتي تركز على علم الآثار حتى وصل رجل عجوز آخر وقام بالترجمة. وسط الرعب المطلق، تمكنا من الابتسام واحتضان بعضنا البعض.

قررنا، مشوشين ويائسين تمامًا، أن نترك ذلك المكان ونحاول العثور على فندق – وهذا دليل آخر على سذاجتنا المتميزة. كنا تسعة أشخاص من الفندق، نزلاء وعمال، شباب وشيوخ، بعضهم يحمل أمتعة. اضطررت إلى ترك جميع معداتي وممتلكاتي وعينات البحث خلفي، باستثناء حقيبة الظهر التي أدركت لاحقًا أنها فارغة تمامًا. على الرغم من عدم وجود أي ممتلكات بنفسي، إلا أنني كنت أحمل أمتعة كبار السن. كان لدى بعض الأشخاص في المجموعة حقائب كبيرة وثقيلة جدًا. كان بعض الأشخاص – وأنا منهم – يصدرون الأحكام واقترحوا على الفور أنه كان ينبغي عليهم التخلي عن ممتلكاتهم إذا أرادوا البقاء على قيد الحياة. وفي وقت لاحق، علمت أن تلك الحقائب لم تكن مليئة بالمتعلقات الشخصية فحسب، بل كانت مليئة أيضًا بالمواد الأساسية والمواد الغذائية، والتي كانت ضرورية للغاية لبقاء الناس على قيد الحياة في سياق النقص في كل شيء. على الرغم من أنني حكمت في البداية، قبل أن يتم إجلائي، كنت أتغذى من الطعام الذي تم نقله حول منطقة الحرب في تلك الحقائب الثقيلة. لا تحكم أبدًا على الأشخاص، وخاصة العاملين، في المواقف الصعبة. لو تركوا حقائبهم، فلن يكون هناك طعام ليتحملوه بعد ذلك.

قادنا رجل عجوز من المسجد في شوارع وسط الخرطوم. وهو أول ملك لقيته في النار وكان بين المشردين والمرضى خارج المسجد الكبير. مشينا في الشوارع المدمرة بشدة حول منطقة السوق العربي لمدة ساعة تقريبًا. كنا مجموعة بطيئة للغاية وكانت أفضل فرصنا هي البقاء معًا في جميع الأوقات. تعرضت بعض المباني المحيطة للغارات الجوية، وكانت الأنقاض والقمامة في كل مكان. لقد أصبح وسط الخرطوم مدينة أشباح كما وعد الجنجويد منذ سنوات مضت. التقينا بجنود يقومون بتفتيش المتاجر المغلقة في السوق – على الأرجح ينهبونها . اعتقد أحدهم أن أحد الرجال السودانيين الذين معنا هو جندي وكاد أن يقتله بعد أن أجبره على القيام بحركات غريبة تشبه الرقص. توقفنا في فنادق مختلفة. كلهم كانوا مهجورين. وفي أحد الأماكن، ظهر شاب يحمل كوبًا من الشاي ليرفض توفير المأوى لنا. أنا لا أحكم عليه، لم يكن هناك طعام أو ماء في أي مكان.

قرر الرجل العجوز من المسجد وصديق سوداني في مجموعتنا الذهاب للاستكشاف بينما بقينا في الخلف. كان الجو حارا للغاية. في هذه المرحلة، لم يعد لدينا أي ماء. لقد عادوا بعد 20 دقيقة أو نحو ذلك وطلبوا منا أن نتبعهم. مشينا ووجدنا منقذنا. أنور، رجل متقاعد أصبحت بناته طبيبات، كان يمتلك نزلًا متواضعًا في منطقة السوق ، وقد استقبلنا على الفور. كان يجلس على كرسي بلاستيكي أمام باب ملجأه نصف المغلق. العيش في الجحيم، كان أنور مصدر قوة وسلام بالنسبة لي. وسط إطلاق النار والانفجارات العنيفة، كان يقول لي باستمرار: “مشكلة مافي، كل تمام !” (“ليس هناك مشكلة، كل شيء على ما يرام !”). في صباح أحد الأيام، دعاني للجلوس معه على الرصيف، كما يفعل المتقاعدون عادة في ضواحي مدينتي للبقاء على اطلاع بما يجري في الحي. لم أتمكن من الجلوس، لكنني وقفت بجانبه، مستعدًا للركض إذا لزم الأمر (على الرغم من أنني ربما لم أتركه أبدًا؛ كان يعاني من إصابة في الركبة وكل ما يمكنني فعله من أجله هو إعطائه مضادًا). كريم التهابي أستخدمه لعلاج التهاب الأوتار، والذي كان بأعجوبة داخل حقيبتي). في الخارج، أراني بقع الدم الهائلة أمام منزله وأخبرني بهدوء أن الميليشيا قتلت شاباً هناك في الليلة السابقة. في الليلة السابقة لذلك، أصيب شاب آخر بالرصاص في الجانب الآخر من الشارع، حيث كان هناك مبنى فقد جزءًا كبيرًا من الجزء العلوي منه نتيجة لغارة جوية.

كانت هناك مجموعة من الرجال البسطاء يعيشون/يأوون إلى نزل أنور. لم يكن لديهم عائلة. كان الطعام شحيحاً وكان من الصعب الوصول إلى الماء. ومع ذلك، تقاسم هؤلاء الأشخاص معنا كل الطعام الذي لديهم، وكانوا يخرجون لإحضار الماء لنا كل صباح. كأجنبي، لم أشرب قط مياهًا غير مفلترة أو غير معبأة في زجاجات في السودان، لكن تلك المياه الغائمة ذات اللون الأخضر أبقتني على قيد الحياة. وجدنا أنور في وقت متأخر من صباح اليوم التاسع عالقاً وسط منطقة الحرب. وفي ذلك المساء، أعدوا طعامًا إضافيًا: عصيدة بالتونة وصلصة الطماطم، والفول والدجاج. لم تكن هذه وجبتهم العادية، كما علمت في اليوم التالي عندما تناولنا جزءًا صغيرًا جدًا من الفول والخبز فقط. لقد كانت مأدبة ترحيب، نتناولها وأيدينا على حصيرة على الأرض، ولا ينبغي أن نخطئ في اعتبارها ترفًا – سيكون اعتقادًا خاطئًا آخر مميزًا – لقد كانت بدلاً من ذلك حسن الضيافة والرعاية واللطف السودانيين، وهي الأشياء التي حافظت علي على قيد الحياة وآمنة. في ذلك المساء توقفت عن أن أكون نباتيًا بعد 10 سنوات.

كان النزل بسيطًا ونمنا في الخارج تحت سماء رمضان الجميلة. قدم لنا أنور أسرة في منطقة مفتوحة في الطابق العلوي حيث كانوا ينامون في الموسم الحار. إن النوم في الخارج أعذب بكثير من النوم في الداخل. ومع ذلك، كان الأمر خطيرا للغاية. كنا نسمع الرصاص يحلق بالقرب من رؤوسنا. في صباح اليوم الأول استيقظت هناك، وكنت جالسًا على السرير في المنطقة الخارجية وسقطت رصاصة كبيرة جدًا من السماء بجواري. كان من الممكن أن يصيبني ذلك، ولكن أعتقد أنني لو لم أموت أثناء إحدى تفاعلاتي المباشرة العديدة مع الجنجويد أو أثناء تجولي بالخارج في وسط منطقة الصراع، فلن أموت حقًا برصاصة طائشة . (أعتقد أنني كنت أستوعب بعضًا من تفاؤل أنور: مشكلة مافي !)

وفي اليوم التالي تم إجلاء مجموعتي. كانت الخطة الأصلية هي التجمع في المقر الإيطالي ليتم إخلاؤهم جميعًا. ومع ذلك، لم يكن ذلك ممكنًا على الإطلاق، حيث كان المقر يقع في الخرطوم 2، وهي منطقة شديدة الخطورة تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وعلمنا لاحقًا أيضًا أن الإيطاليين لن يكونوا قادرين على أخذنا جميعًا – كنا يونانيين وألمان وأوغنديين وفلبينيين وبرازيليين. غادر معظم المجموعة في شاحنة وسط إطلاق نار في شارعنا. لقد تم دفع الكثير من المال مقابل عملية الرفع هذه، وهي واحدة من مآسي الحرب العديدة. أراد الطرف المغادر أن يدفع لأنور مقابل استضافتنا (إذا سرق متمردو الميليشيات كل أموالي، فقد استولى الآخرون على مخبأهم)، لكنه رفض أخذ أي أموال. هناك مفهوم خاطئ آخر وهو الاعتقاد بأن المال يمكن أن يعوض عن اللطف. وعندما علم أنور أن الجنجويد قد سرقوا متعلقاتي، بما في ذلك هاتفي المحمول، أخرج على الفور هاتفه المحمول من جيبه، وأخرج إحدى بطاقات SIM الموجودة بداخله وأعطاني إياها. شكرته ووعدته أنه عندما تنتهي الحرب، سأعود إلى الخرطوم وسوف آتي لزيارته. وكان سعيدًا بقبول ذلك باعتباره “دفعة”.

وعندما غادرت المجموعة بأكملها، بقيت مع صديقين فلبينيين يعملان في الفندق. لقد كنت قوياً وهادئاً بشكل مدهش خلال التفاعلات العديدة مع الجنجويد وعندما تم دفعنا إلى الشوارع وسط الصراع. ولكن بمجرد أن غادرت المجموعة، تعرضت لانهيار. اعتقدت أنني لن أغادر الخرطوم أبدًا. لقد تركني الأشخاص الذين كنت معهم ولم يتمكن أفراد الأمن الذين أرسلهم تأمين جماعتي لإنقاذي من الوصول إليّ.

في اليوم الذي بقيت فيه بينما ذهب أصدقائي لإجلائهم، حاول فريق أمني خاص الوصول إلى نزل أنور. لم ينجحوا. ولن يتمكن أحد من الدخول إلى منتصف منطقة الحرب وسط الخرطوم. علمت لاحقًا أنهم أصيبوا بالرصاص وهم في طريقهم إلي وأن هناك إصابة. لست متأكدة مما يعنيه ذلك، لكني ما زلت أستوعب حقيقة أن الناس يعرضون أنفسهم لخطر كبير لإنقاذي. وفي الوقت نفسه، أخبرنا أنور أنه يتعين علينا المغادرة لأن الأمور ستصبح سيئة للغاية في اليوم التالي. لقد سمع شائعات عن قتال عنيف كان سيحدث في المكان الذي كنا فيه بالضبط. وكانوا جميعًا سيغادرون هذا الموقع قريبًا جدًا. كان أصدقائي الفلبينيين يعيشون في كنيسة بروتستانتية بعيدة عن منطقة الحرب، لكنهم علقوا وسط الصراع دون أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم. لقد أرادوا بشدة المغادرة ولكنهم كانوا يكافحون أيضًا للعثور على وسائل النقل. لم يكن أحد يريد المخاطرة بالذهاب إلى موقعنا في السوق العربي. في النهاية، فشلت استراتيجيتهم واستراتيجية الإنقاذ الخاصة بالألغام، وقضينا ليلة أخرى في منزل أنور. لقد شعرت بالذعر لمجرد أنني اعتقدت أنهم سيتخلفون عني أيضًا. وبدونهم، لن يكون لدي أحد ألجأ إليه في الخرطوم.

وبما أن استراتيجيات الإخلاء التي اتبعناها فشلت مرارًا وتكرارًا، فقد غادرنا منزل أنور في وقت مبكر جدًا من صباح اليوم الحادي عشر. قرر أنور حل الأمر مرة واحدة وإلى الأبد بطريقته الخاصة لأننا لم نتمكن حقًا من البقاء هناك لفترة أطول. لقد اصطحبنا إلى محطة حافلات جاكسون مع الرجال المقيمين في نزله. وكانت هناك شائعات بأنه سيكون هناك نقل من هناك إلى خارج منطقة الصراع. مشينا مع الرجال السودانيين. لقد حملنا جميع متعلقات أصدقائي الفلبينيين. كان من الصعب أن أجد نفسي مرة أخرى معرضًا للخطر تمامًا أثناء السير في منطقة الحرب. قبل أن نصل إلى محطة حافلات جاكسون، أوقفتنا مجموعة من رجال الميليشيات المتخفين. في البداية، لم أدرك أن هؤلاء كانوا من رجال الجنجويد، لذا استقبلتهم وتوقفت بجوارهم مباشرة – وهو عرض آخر للسذاجة المميزة لشخص لم يضطر أبدًا إلى النجاة من الجحيم من قبل. فغضبوا وطلبوا منا مواصلة التحرك بينما أُجبر جميع الرجال السودانيين على البقاء في الخلف. توقفنا عند محطة حافلات جاكسون نصلي من أجل سلامة أصدقائنا. لقد شعرنا بالارتياح الشديد عندما رأيناهم يقتربون منا. كان الطريق إلى محطة حافلات جاكسون مغطى برصاصات كبيرة جدًا، لدرجة أنني لم أستطع المشي دون أن أركلهم. في تلك اللحظة، تم إعادتي بشكل غريب إلى الموقع الأثري في شمال السودان حيث، في بعض المناطق، من المستحيل المشي دون ركل قطع الفخار القديمة نظرا لوفرة هذه القطع على السطح.

بمجرد وصولنا إلى محطة حافلات جاكسون، أدركنا أن الشائعات لم تكن صحيحة. تعتبر الأخبار والشائعات الكاذبة إحدى مآسي الحرب الأخرى ويمكن أن تكون مميتة. وكانت محطة الحافلات فارغة تماما. وبعد التجول لبعض الوقت، وجدنا أشخاصًا آخرين يحاولون مغادرة المنطقة. وظهرت عربة توك توك لإنزال الأشخاص في جاكسون، وذهب أنور على الفور للتفاوض مع السائق على السعر. لقد دفع للسائق، ووضعنا نحن الثلاثة وجميع أمتعة الفلبينيين في التوك توك وأخرجنا بسرعة من هناك.

كانت وجهتنا في الطائف، وهي منطقة أكثر أمانًا على الجانب الآخر من الخرطوم. “أكثر أمانًا” هنا لا تعني حقًا الأمان – فالمنطقة تقع في الطرف الجنوبي من المطار، والذي سيطر عليه المتمردون في اليوم الأول من الحرب – ولكي نصل إلى ذلك كان علينا عبور أخطر منطقة أجزاء من الخرطوم تسيطر عليها الميليشيات. التوك توك الذي أخذنا أصلاً من العربي لم يتمكن من إيصالنا إلى الطائف بسبب نقص الوقود. ومع ذلك، فقد أوصلنا إلى ساحة لم أتمكن بعد من تحديد موقعها على الخريطة. هناك، كان الناس يتناولون الشاي ويبيعون الخضار والفواكه. لقد كان من الجيد تجربة القليل من الحياة الطبيعية، على الرغم من أننا كنا نسمع الانفجارات والطائرات من مسافة بعيدة. لم يتمكن سائق التوك توك أبدًا من إيجاد وسيلة نقل بديلة لنا إلى الطائف، لكنني لم أكن خائفًا. شعرت وكأنني عدت إلى الخرطوم الطبيعية لبعض الوقت، وكانت لدينا مفاجأة سارة: تمكن أنور والآخرون من الوصول إلى حيث كنا وبدأ في توفير وسائل نقل بديلة لنا. في هذه الأثناء، جعلنا نجلس عند كشك الشاي، حيث تناولنا أيضًا البطيخ. قضينا هناك ساعة أو نحو ذلك حتى وجدنا توك توك آخر ليأخذنا إلى الطائف. قلنا وداعا وغادرنا على أمل أن نلتقي مرة أخرى في يوم من الأيام.

استغرق الأمر ساعة أو نحو ذلك بالتوك توك للوصول إلى الكنيسة البروتستانتية في الطائف. كانت الرحلة متوترة، وكان علينا أن نسلك أزقة صغيرة لتجنب الشوارع الرئيسية التي تنتشر فيها نقاط تفتيش قوات الدعم السريع. في إحدى المرات، كدنا أن نصل إلى نقطة تفتيش وشاهدنا المتمردون نتجه يمينًا إلى طريق صغير غير ممهد بمجرد أن أدركنا أننا سنكون في خطر، لكن لحسن الحظ، لم يتبعونا. بعد ذلك، كان الجزء المتبقي من الرحلة سلسًا وتمكنا من الوصول إلى المكان الآمن. أعطانا أنور المال لدفع ثمن الرحلة، ولكن عندما وصلنا أخيرًا، أخبرنا السائق أن المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف الوقود، خاصة أنه اضطر إلى سلوك طرق بديلة مختلفة لتجنب المتمردين. حاول أصدقائي الفلبينيون التفاوض معه، لكنه وافق فقط عندما أخبرته أن الميليشيا أخذت منا كل شيء ولم يبق لدينا أي شيء تقريبًا. لقد تعاطف معنا وتمنى لنا التوفيق قبل أن يغادرنا.

3) السلامة والإخلاء :

لولا صديقي الفلبينيين، لم يكن لأنور أن يرسلني إلى أي مكان قبل أن يغلق ويخلي نزله بعد شائعات عن تعرض المنطقة للقصف. بدونهم، لا أعرف ماذا كان سيحدث لي. في الكنيسة التي يعيش فيها أصدقائي الفلبينيون، شعرنا ببعض الشعور بالأمان لأول مرة منذ 10 أيام. وساد الصمت، ولم يسمع أي طلقات نارية أو انفجارات. كان هناك ماء وكهرباء، واستحممت للمرة الأولى منذ بداية الحرب. لقد تقاسموا معي بعض الطعام من داخل الحقائب الكبيرة التي حملوها معهم عبر منطقة الحرب. في الكنيسة، التقينا بعائلة إريترية – أم وأربع بنات – كانوا في غاية اللطف والترحيب. وسمحوا لي باستخدام هاتفهم المحمول للاتصال بأهلي خارج السودان، الذين تمكنوا عندها فقط من الترتيب لإخراجي بنجاح. اعتقدت أنني سأحتاج إلى قضاء بضعة أيام في الكنيسة، ولكن بعد وقت قصير من الاغتسال والأكل، تلقيت اتصالاً لأكون جاهزًا حيث كان رجال التأمين بالجامعة يصلون خلال 10 دقائق لإحضاري إلى قاعدة وادي سيدنا الجوية في أم درمان. . كان ذلك مريحًا، لكن قلبي كان مكسورًا لأن ذلك يعني أنني سأترك ورائي الملائكة الذين ساعدوني طوال هذه الحرب.

لم يتمكن موظفو التأمين المحليون أبدًا من العثور على موقعي الدقيق. اضطررت إلى المشي للعثور عليهم عند نقطة التقاء على الطريق الرئيسي. اصطحبني صديقي الفلبينيان إلى نقطة الالتقاء وقلنا وداعًا (لقد عادا الآن بأمان إلى الفلبين). وفي داخل الشاحنة، كان هناك أجنبيان آخران يجري إجلاؤهما. كان تفاعلي الأول معهم هو السؤال عما إذا كان الرجل مصريًا – لسبب ما اعتقدت أنه مصري – وقد أصيب بالذعر عندما تم سحبه من السيارة قبل لحظات من قبل قوات الدعم السريع، الذين هددوا حياته لأنهم اعتقدوا أنه مصري. لم يكن لدي أي فكرة عن حدوث ذلك، وإلا لما سألت هذا السؤال.

كانت رحلة طويلة من الطائف إلى قاعدة وادي سيدنا الجوية. وكانت هناك علامات ثقيلة للدمار على الطريق إلى أم درمان: مباني مدمرة، وسيارات منفجرة، وجثث داخل بعض السيارات، وما إلى ذلك. وكانت هناك عدة نقاط تفتيش على طول الطريق، تابعة للجيش والميليشيا. كانت نقاط تفتيش الجيش على ما يرام دائمًا، لكن نقاط تفتيش الميليشيات كانت دائمًا متوترة. قمنا بتوصيل العديد من الرجال المسلحين من الجيش السوداني في طريقنا إلى وادي سيدنا، لكنني لم أعد خائفًا من الاقتراب من الرجال المسلحين. وكان الشعور العام هو أن رجال الجيش السوداني هم الأخيار ورجال الميليشيات هم الأشرار. من وجهة نظري الشخصية، كان ذلك صحيحًا، لكنني لم أنس أبدًا أن الجيش والميليشيا معًا كانا مسؤولين عن وفاة عدد هائل من الشباب السوداني الذين يناضلون من أجل الديمقراطية. لقد شهدت أيضًا المظاهرات ضد الحكم العسكري في الخرطوم بشكل مباشر في السنوات السابقة التي قضيتها في العمل هناك. ذات مرة، كنت خارجًا من متحف السودان القومي والتقيت بحشد من الناس يحملون لافتات ويهتفون في الطريق إلى القصر الرئاسي. ثم من الفندق – وهو نفس الفندق الذي استولت عليه الميليشيا ونهبت الآن – كنت أسمع قنابل الصوت وطلقات الرصاص التي يستخدمها الجيش والميليشيا ضد المدنيين العزل الذين يطالبون سلميا بحكومة ديمقراطية. باعتباري عالمة آثار، فأنا معتاد على دراسة العمليات طويلة المدى التي تؤدي إلى تغير هيكلي على نطاق صغير فقط عبر آلاف السنين في مجتمعات مختلفة. هذه المرة، حصلت على تجربة مباشرة كيف يمكن أن يتغير كل شيء من يوم إلى آخر: يتحول الأشرار إلى أخيار في حرب يبدو أنها بدأت فجأة – على الأقل من وجهة نظر الناس.

وبمجرد وصولي إلى وادي سيدنا، انتهى بي الأمر بين السويديين، الذين أكدوا لي بسرعة أنهم سيخرجونني من هناك بغض النظر عن جنسيتي. في هذه المرحلة، لم أكن على علم بالمفاوضات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين بلدي الأصلي – البرازيل – والبلد الذي أعمل فيه – المملكة المتحدة – والعديد من دول الاتحاد الأوروبي وجامعة كامبريدج لضمان إجلائي . أنا ممتن للغاية لجميع المشاركين في هذا العمل الذي يجري خلف الكواليس، والذي لا يستطيع معظم الناس حتى البدء في فهم أبعاده. لقد خرجت من السودان على متن طائرة شحن تابعة للقوات الجوية السويدية من طراز

Lockheed C-130H Hercules.

في تلك اللحظة، شعرت بنوع من الإثارة لأنني أستطيع الطيران في إحدى تلك الطائرات التي لا نراها إلا في الأفلام. وصلت إلى جيبوتي، حيث التقيت بشخصين رائعين من وزارة الخارجية الهولندية، حيث اعتنى بي بناء على طلب وزارة الخارجية البرازيلية. “من الجيد أن يكون لديك أصدقاء، أليس كذلك؟” – أخبروني عندما وصلت – أنه من الجيد أن يكون لديك أصدقاء بالفعل.

4) أين تعيش الملائكة ؟

الملائكة يعيشون في الجحيم. ولن يتمكن أحد أبداً من إقناعي بالعكس. لقد كنت محظوظاً للغاية لأنني غادرت السودان حياً. لم يكن ذلك ممكنا إلا لأنني، في كل لحظة من لحظات الحاجة، التقيت بشخص سيساعدني، منذ اللحظة الأولى التي دفعني فيها متمردو الميليشيات إلى الشوارع، حتى لحظة إخلائي. بدونهم، لم يكن لي أن أحصل على الماء ولا الطعام، وكنت سأترك بالخارج لأموت في وسط منطقة النزاع. بدونهم، لم أكن لأتمكن من التحدث مع مسؤول السلامة في إدارتي في المملكة المتحدة، الشخص الذي كان مسؤولاً عن إبقائي عاقلًا والذي لم يتركني وحدي أبدًا، على الرغم من المسافة، حتى تمكنت من تنظيم إجلائي. وهو ما كان ممكناً فقط لأن أهل الخرطوم لم يتركوني لأموت. وهذا دليل على طيبة وكرم أهل الخرطوم والسودان عمومًا. منذ أن زرت السودان للمرة الأولى، كنت باستمرار مناصرًا للشعب السوداني في الخارج، ولكن الآن بشكل خاص، سأرفع صوتي دائمًا، أينما كنت، لأجعل الناس يعرفون أن السودان أبعد ما يكون عن هذا. البلد الذي مزقته الحرب فقط. بل هو مكان يحدده أهله، وهم لا يستحقون أن تدمر حياتهم بسبب حرب لا معنى لها. كما أنهم لا يستحقون أن تُملي عليهم القوى الأجنبية حياتهم التي لا تهتم كثيرًا بالشعب السوداني. إن شاء الله ، سيعم السلام والازدهار في السودان. وآمل أن أتمكن في أقرب وقت ممكن من العودة للمساعدة، بطريقتي المحدودة للغاية، في تحسين حياة الناس في السودان. يمكن لعلم الآثار والتعليم والتراث أن يكون أدوات قوية نحو إعادة البناء الاجتماعي والتنمية والتحرر. لكن هذه الأشياء، التي نناقشها نحن العلماء بلا كلل من الناحية النظرية، لا يمكن تحقيقها إلا عندما يتوقف الناس عن الكفاح كل يوم من أجل البقاء.

#KeepeyesonSudan.

دعم السودان.

تعلم مع السودان كيف تتغلب على امتيازك وتصبح أكثر إنسانية. حفظ الله السودان وملائكته.

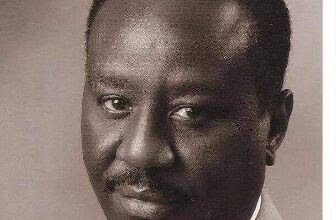

د. رينان ليموس

*الباحث رينان ليموس ( جامعة كامبريدج)

10 نوفمبر 2023م