“هنا أم درمان” أغنيات وحكايا مجد السودان قبل أن يستبد بها الزمان ويشقيها

يا قارئي ، يرعاك الله ، أنظر ، لكم تغيرت الأشياء .

والزمان وقتذاك ، في السنوات الخاتمة لعقد السبعينيات ، ونحن في شارة عمر الصبا الغض ، نعمل على إزاحة الثلث الأخير من مرحلة التلمذة الابتدائية ، والعبور إلى المرحلة التوسطة .

و” هنا أم درمان ” صوت ينفسح بين أنفاس أثير السودان كما الشفق الندي ، ويهتز المذياع الذي لا يبرح مسامعنا إلا قليلا من الأزمان ، وكل مذيع من المذيعيين هو عبارة ، وشرفة من شرفات الكلام في النيل تسبح .

صالحين بصوته الفخيم ، وعلم الدين حامد في ” صالة العرض ” وليلى المغربي التي كنا نتنفس صوتها مع ” نفحات الصباح ” وعمر الجزولي في ” أوتار الليل ” ، و محمد سليمان في ” جراب الحاوي ” وعمر عثمان ، والفاتح الصباغ ، ومحمد الفاتح السمؤل ، وآخرون من الذين من بعدهم صارت الكلمات نتف من السطور ،

هنا أم درمان – الإذاعة – كانت براءة مجد للسودان ، وغيمة الرجاء لأهله جميعا ، ومرفأ عشق ، وموطن تواد ، وجامعة الوجدان .

الدراما يمسك مقاود حذقها صلاح الدين الفاضل وكمال عبادي ، ومعتصم فضل ، وصلاح التوم ، ونجوم فن التشخيص ، إسماعيل خورشيد ، وتحية زروق ، وحاكم سلمان ، وعوض صديق ، والهادي صديق ،

وتمثيليات ، تعمل على إثراء البناء الإجتماعي والثقافي والأقتصادي والسياسي للسودان .

بحكايا الدهباية ، والحراز والمطر .. الخ ، وكذا الحداء الرزين ، زنقار ، حسن عطية ، وخلف الله حمد ، صلاح أحمد عيسي ، ورمضان حسن وغيرهم ممن يرهفون قلوبنا :

” يا سايق ، يا رايق ،

والنظره ماشيا وراك ،

وقف وقف وسوقني معاك ” .

والغناء تسوقه وسيما رائقا للسامعين تفتح به أبواب السماحة والتسامح وحسن الظن وبياض القلوب ،

” مسامحك يا حبيبي ، مهما قسيت عليا ،

أنا عارف قلبك أبيض وكلك حسن نيه ” .

هكذا قدمت ” إذاعة أم درمان ” حسين بازرعه وعثمان حسين ، ثنائية شجن الرومانسية الغنائية .

والرومانسية ، بغنائيتها الحالمة ، هي من أكثر الخيوط بروزا في منهج الشاعر الغنائي السوداني حسين بازرعه .

وحاﻻت هذا الجذب الرومانسي وسيميائيته الظاهرة والمستترة – هيمنة وسيادة وسطوعا – في عمليات إنطاق نصوص بازرعه وإنتاج دﻻﻻتها اﻷدبية بمياسمها المميزة عنده – ضمن حدود النوع وأشتراطاته – هو نفسه ما دفع الموسيقي المطرب وايقونة الشجن عثمان حسين أن يدخل دائرة نصوص بازرعه ، بل ويمتاز بالحفاظ علي المسافة الحيوية المطلوبة التي تربط بين منظومة شبكة دلالات النصوص ، وبين امكاناته الصوتية بما يجعله يبوح بمهيمنات النصوص والتعبير عن المتسيد والساطع من السيمياء الدال لمعنى نصوص حسين بازرعه ، أو الشفرة اﻷسلوبية للشاعر ، كأن يقول :

يا حبيبي أنت الهمت أغانيا وجرسي

أنت في وحشة أيامي ندى أورق أنسي

أنت في عمري ربيعا دافئا يملأ نفسي

أفلا عدت وعادت قصة الحب كأمسي

والكلمات تلك من قصيدة ” ﻻ تسلني ” وهي من النصوص الغنائية المفعمة بالشجن الرومانسي في نسق منظوماتها الدﻻلية ، والشكل اﻷسلوبي القائم علي ضمير اﻷنا وتحوﻻته اللسانية .

إذ يجري علي لسانه :

ﻻ تسل عني ليالي فقد بتنا حطاما

كم حرقناها شعورا وأماني وغراما

وسل الشاطئ لما كنت ألقاك دواما

ونذيب الليل همسا وعناقا وملاما ..

تلك هي الحالة الجمالية المتلازمة والمتزامنة التي ربطت الثنائية المبدعة ” حسين بازرعه وعثمان حسين ” أجمل ما أنجبتهما الثقافة السودانية في القرن العشرين . وهما من دفقات – هنا أم درمان – الأذاعة السودانية التي جعلت من عثمان حسين حالة نادرة ومائزة في جمالية النص وفرادة سمت النغم وأسلوبية حساسية الأداء .

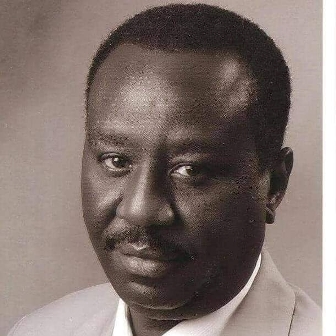

عثمان حسين المغني الموسيقي السوداني النموذج الأعظم الذي يهب الدارس المتأمل للأسلوب في المنجز الإبداعي الغنائي . حالة خصيبة للمعاينة والتدبر المتأمل في قيمة الأسلوب وخصائصه المميزة إستنادا على النص المكتوب وتحليل المستنهضات اللغوية ذات القيمة الأسلوبية ، باعتبار أن المنجز الفني الغنائي مجموعة عناصر من نغم وأدائية تتآزر جميعها مع النص لتعطي القيمة الشكلية وما تشيئ به من مياسم موضوعية .

فما يميز عثمان حسين تلك الأسلوبية الذي يتخذ من النص تشكيلاته النغمية فهو يلحن النص مفردة مفردة ، حيث تشكل كل مفردة دلالة تنهض لتتواشج مع الأخرى وتتدامج جميعها لتصوغ شبكة من الدلالات الحاذقة النسج الشاهقة الأثر ،

وعثمان حسين في أدائيته راو جميل وحكاء باهر :

” كانت لنا أيام

في قلبي ذكراها

مازلت أطراها .

يا ليتنا عدنا ، أو عادت الأيام

إن أنسى ما أنسى

ذكراك يا سلمى

في وكرنا المهجور والصمت قد عمى ”

ففي أي حكاية مروية ، يشكل المكان والزمان محورين أساسيين تدور في كنفهما الحدث .

لذلك يستخدم دائما السؤالان – متى وأين – لتحديد وتعريف أي حدث أو ظاهرة في الحياة الإنسانية ، وذلك ما نجده في أسلوبية النصوص الغنائية عنده كما هو في أغنيته الوكر المهجور من شاعرية حسين بازرعة .

فالإبداع عنده موقف وخلاصة تجارب وذكريات في حدود زمانية ومكانية :

” كيف أنسى أيامي فكرتي الكبرى

يا وحي إلهامي أنا عمت بالذكرى

ذكرى لياليكي .. في خدر واديكي ”

فإن لم يبقى من تلك ذكريات المكان إلا ما فعل في نفوس أصحاب التجربة والإنفعال بها .

غير أن في المروية الغنائية عند عثمان حسين تكسب المكان أهمية أعلى من الزمن ، فهو حركها من السكون وخطى بها إلى الأمام وذلك لموقفه من المكان المرهون بذاكرته :

إن أنسى ما أنسى

ذكراك يا سلمى في وكرنا المهجور والصمت قد عمى .

ودائما ما يتحرك عثمان حسين في فضاء نصوص شعرية مكتنزة بالحالة الدرامية وضاجة بالفعل المشحون بالإحساس والعاطفة .

وعندما يقف في مقام الشاعر محجوب سراج ويزيح الستار عن مخيال تصويري مائج بالحياة :

أحبك أحبك لما لا نهاية

وأغنيك حنيني وشوقى هواي

لأنك حبيبي وغاية رجاي

كتير في بعادك وحشتني الليالي

أغالب دموعي واكابد مالالي

طريقي المنور خلاص اضحى خالي

تعال يا حبيبي صدودك كفايه

ويستمر عثمان حسين في التشكيل بالصوت من خلال النص الشعري وبجمال أقصى للأبنية اللحنية :

لا تسل عني ليالي حبيبي لا تسل

لا تسلها فهي حلم عابر طاف بذهني

لا تسلها كم تعانقنا على رقة لحن

وقضينا الليلة الأولى حديثا وتمني

لا تسل عني ليالي فقد بتنا حطاما

كم حرقناها شعورا وأماني وغراما

وسل الشاطئ لما كنت ألقاك دواما

ونذيب الليل همسا وعناقا وملاما

أنه اللعب بالتراكيب اللغوية المحتشدة بالموسيقى الداخلية يفجرها ويحشدها في حنجرته بذبذباته وخلجات تنغيماته الدافقة الإيحاءات والمتنوعة الدلالات ،،،،

ومفرضا في حساسيته الأدائية :

” سامحتك لحبي ما لأجلك ”

ومثلما كان عثمان حسين يشق بصوته سكون المدى وميضا ووعدا جميلا ، من الإذاعة السودانية وليالي مسرحها القومي التي أنشأته داخل أسوارها الخاصة لتجمع به بين المطربين والجمهور وجها بوجه في أمسيات دورية شهرية .

ومن داخل أستديوهات الإذاعة ودهاليزها يرفع صالح الضي عقيرته بخفيف الغناء السهل العصي عن الاستخفاف :

” يا جميل يا حلو ، الدم الشربات مكملو ”

وتتندي أغنيات صالح الضي . وترف كذلك أغنيات الفنان الذري إبراهيم عوض ، وتسمعها وكأنها في رفة البرق أو في مدارات النجوم التي تداعب القلوب المضمخة بكبرياء الليل :

” يا وسيم الطلعه أوعى حاذر ، واوعى

نحن أكبر ، أكبر من الشجن واللوعه ”

و ” الزمان أشقانا مره ، لما أيامو استبدت ”

وسيد خليفة في ثنائيته الممتعة بشاعرية عبدالمنعم أبو العلا :

” أي سرب يتهادى ،

يتثنى ، بين أفياء الظلال

وفي شغاف القلب مال ، مال ، مال ”

وتتثنى قامات الناس إلى حيثما أشارت الإذاعة إليهم وتدفعهم بما تبرزه من المبدعين .

وتبث ” هنا أم درمان ” جماليات عبدالعزيز محمد داؤود – أبو داؤود – سيد الصوت المطلسم بمستجاش الغناء المورق النشيد .

أبو داؤود المغني الذي كان ينثر فينا النغم فيستفز حتى أمواج الغمام ويجرح ألوان قوس البروق .

عبدالعزيز محمد داؤود ، من أيما ريح يأتيك ، يأتيك بصوته ، أو ، في أي جهة من الجهات كنت تسير ، إلا واعتدلت الدروب في ناظريك ونفضت عنها أغلفة السراب .

عندما يغني أبو داؤود كانت تجف كل الأصوات من حوله ، إلا صوت الأديب القاص البروفسور ” علي المك ” ، المتكلم المتفرد يرفع شارة انتماء البهاء واكف النجوم إلى سلطنة ابوداؤود وصولجان شهقة لحونه التي تختال في برد الجمال والجلال .

كان ابوداؤود ، وكانت هنا أم درمان ، وصوته يشف ، منها ، ويرف بهمسات من ضمير الغيب يشجي مسامعنا ، فتحتشدالعذوبة ، والنفوس تعتنق الوسامة ، وتصفو في سلام الله .

ومن هناك أيضا يأتي صوت الذي ” في ضي مواهبه وحسنه تتمنى الحديقة ”

الفنان المثقف عبدالكريم الكابلي :

” نعم أنت الرحيق لنا و أنت النّٓورُ و العطرُ

وأنت السحرُ مقتدراً و هل غير الهوى سحرُ ”

في مقالته عن النقد في السودان كتب الشاعر ” محمد المهدي مجذوب ” وهو يصف حال أهل السودان في صدر عهد التحديث :

” كانت شخصية الفرد ممحصنة مصونة ، ولم أتعجب قط حين سمى أولئك القوم صاحب الغناء الخارج على العرف صعلوكا مكانه في الأنادي البعيدة المعزولة عن الحي المطهر .. ”

وحسبنا أن عبدالكريم الكابلي هو احد أفراد ذلك الجيل من الذين ولدوا وتأصلت تنشئتهم في كنف أولئك القوم من أهل السودان ” الممحصين المصونين ” …

وهو نموذجهم الأعلى وصوتهم العذب المائز التطريب ..

تراه في إبداعه ، موسيقيا ، مغنيا ، وشاعرا وناقدا وباحثا في المأثور الشعبي …

ولقد عنى عبدالكريم الكابلي بالمأثورات الشعبية في الغناء السوداني :

” الحسن صاقعة النجم

البحمي الشهادة والنضم

كل ليله ومن السوط ما بهم ”

وغنى من شعر ” الحاردلو ” :

” قلبي المن نشوه للبنات هواي

وداب من زاد علي وغلب الداواي ”

ومن المأثور العربي القديم تغنى برائعة المتنبي :

” أرى ذلك القرب صار أزورارا وصار طويل السلام اختصارا

أسارقك اللحظ مستحيا وأزجر في الخيل مهري سرارا

وأعلم إذا ما إعتذرت إليك أراد إعتذاري إعتذارا ”

الكابلي فنان مثقف مسكون بحب السودان ، عمل بكل قدراته وإمكاناته للتعريف به ناشرا مياسمه الثقافية لا سيما ما اتصل منها بالفن الغنائي قديما وحديثا وأعانه على ذلك قدرته المتمكنة من التعبير الباهر البلاغة باللغة العربية واللغة الإنجليزية وذائقته الأدبية الشاهقة وموهبته الخلاقة في التواصل الجميل مع كل من يتعرف عليه في أدواره مغنيا ومحاضرا ومناقشا في منصات الثقافة والفنون على المستويين الإقليمي والدولي .

هو من تغنى بكلمات الشاعر البحريني ” علي شريحة ” :

” أغلى من لؤلؤة بضة صيدت من شط البحرين

لحن يروي مصرع فضة ذات العينين الطيبتين

كملابس جندي مجروح مطعون بين الكتفين

كتراب الحقل كحفنة ماء كعناق صديقين حميمين ”

يحرص الكابلي على التجويد والإتقان وضبط الأصوات ومخارج الحروف ..

وهو موسيقار وملحن ومطرب بأصدق وأعمق ما تعني هذه الكلمات من المعاني والدلالات ..

ومن أين ما جئته فهو يرتقي بك إلى مظان الإنتشاء ..

واسمعه في ” أمطرت لولؤا ” :

نالت على يدها ما لم تنله يدي

نقشا على معصم أوهت به جلدي ”

وعلى الرغم من قدرته الحاذقة على إعادة صياغة الألحان بأسلوب استحوذ على مشاعر جمهور الغناء في السودان إلا أنه من الرائين على المناداة المتصلة بأهمية الحفاظ على المأثور بصورته الأولى حتى يتعرف الدارسوان والمهتمون على الأصول .

ومن ثم لا مانع عنده من إعادة الإنتاج وفقا لمنظورات الحاضر ومقتضياته ومغتنياته الجديدة .

نحن من أبناء جيل شكلته هنا أم درمان بالأغاني والأقاصيص والأحاجي السودانية

جيل مسكون بالشجن الجميل ، شجن أجمل ما فيه أنه كان يمنحنا متعة النفس والطمئنينة ، وحب الناس والأهل والأصحاب والإنتماء للوطن .

وأذكر كيف كانت تهزنا بكائية حسن خليفه العطبراوي عندما يغني رائعة محمود شعبان :

“في الأسى ضاعت سنيني

أي صداح على الأيك يغني حبيب ،

وأنا في هذه الدنيا غريب ،

ليت يا بلبلي لنجواي تجيب ،

ذهب العمر وما لي من لياليها نصيب ،

في الأسى ضاعت سنيني

فإذا مت اذكريني .

الإذاعة السودانية ، قدمت نفسها في ذلك الأوان ، مماثلة الرابطة القومية ، وكانت تحارب الكلمات الهابطة ، وتدعو إلى سمو الكلمة ، وأن يكتب الشعراء ما يتوافق مع المزاج السوداني وسماحة أخلاقه .

ومن الأقاصيص الماتعة التي منحتنا النبل والسماحة ومكارم الأخلاق تلك الشكرة الناشدة للأرواح في علويتها الكبرى :

” بابك ما انقفل ونارك تجيب اللم

وما بتحلف تقول غير استريح حرم ”

تلك مقاطع قصيدة أنشدت في زوج جدة الشاعر المطبوع والأديب اللوذعي الراحل ” عمر الحسين محمد خير ” …

ذلك الشاعر الذي أنجبته قرية ” نوري ” وترائبها ، تلك القرية الوادعة على ضفاف النيل والتي أنجبت ثلة من الشعراء والمبدعين – حسب أحمد إبراهيم أبوشوك – أمثال الشاعر ” حميد ” وأستاذ الفن التشكيلي محمد أبوسبيب .

وعن تلك المقاطع الشعرية الوحيدة التي كانت تحفظها جدة ” عمر الحسين محمد خير ” يروي ” أبوشوك ” ضمن توثيقه للتراث الأدبي السوداني قائلا :

” كانت الجدة تتفرس في حفيدها ” عمر ” مشروع حلم يكمل صياغة هذه الأبيات في شكل لوحة شعرية مادحة لفضائل الجد الفقيد ، تشفي بها غلواء حدادها المكلوم ، وترد غربة ذاتها الضائعة في سماء حزنها المهيب وغياهب حرمانها الجارفة .

فهكذا صدق حدسها اللماح وتحقق حلمها الضائع في كفاءة حفيدها ” عمر ” الذي أنشد قائلا :

شدو لك ركب فوق مهرك الجماح

ضرغام الرجال الفارس الجحجاح

تمساح الدميره الما بيصده سلاح

المال ما بهمك إن كتر وان راح

بطنا جابتك والله ما بتندم

ويا أسد الكداد الفي خلاك رزم

ويا رعد الخريف الفوق سماك دمدم

بابك ما انقفل ونارك تجيب اللم

وما بتحلف تقول غير استريح حرم

ابواتك جبير بيسدو للعوجات

ومطمورتك تكيل للخاله والعمات

وفي الجود والكرم إيديك دوام بارزات

ويا أب قلبا حديد في الحوبه ما بتتفات

صدرك للصعب دايما بعرف العوم

وفي وسط الفريق في الفارغه ما بتحوم

لا تتلام ولا بتعرف تجيب اللوم

تفخر بيك بنات الباديه والخرطوم ”

والمعروف أن هذه القصيدة من روائع الأناشيد التي تغنى بها المطرب الفنان الراحل ” سيد خليفه ” مادحا الرئيس الأسبق الراحل جعفر محمد نميري ويقول ” أحمد إبراهيم أبوشوك ”

أن سيد خليفة عندما تغنى بها على خشبة المسرح القومي بأم درمان كان شاعرنا رهين محبس كوبر مع رهط من الرفاق ، وفور خروجه من السجن ذهب إلى دار الفنانين بأم درمان وطلب من سيد خليفة أن يسحبها من سجل أغنياته المصنفة المجازة ، وانتهى بتعهد سيد خليفة كتابة بأن لا يغني هذه القصيدة في أي محفل عام وخاصة في حضرة الرئيس نميري .

برغم ذلك الموقف فالتاريخ يؤكد أن الشاعر عمر الحسين محمد خير كان من أبرز أدباء اليسار السوداني للرئيس الراحل جعفر محمد نميري ولثورة مايو في مطلع سنواتها الأولى وحملت مناهج التعليم العام قصيدته المقررة لتلاميذ مدارس المرحلة المتوسطة والتي تقول :

نعم لبيك يا وطني نعم لبيك يا وطني

وحداؤك يملأ الأكوان شق دجنة الزمن

وحبك بسمة الأسحار أعشقها وتعشقني

أيا مايو أيا طفلا سماويا على الأيدي حملناه ويا ويا ركبا بطوليا تدق الصخرة كفاه

تقدم أن في التاريخ حرفا ما كتبناه

وبعد تلك الحياة الأدبية الصاخبة للشاعر الكبير اليساري الإلتزام عمر الحسين محمد خير ..

قد إنتهى به المطاف التحول إلى ضرب آخر من ضروب الإبداع الأدبي والفني – كما قال أبوشوك – حيث نذر نفسه لجمع وتحقيق المدائح النبوية الشريفة للشاعر المادح للرسول حاج الماحي وتحقيق أشعاره .

وبجانب جمع تراث حاج الماحي أصدر عمر الحسين محمد خير عدة دواووين شعرية منها ” ديوان اللهيب ” و ” ديوان كسلا ” كما جمع أشعار وآثار الشياقية ” حسونه ” .

وكان ” حسونة ” من شاعرا متميزا وظل في حالة تصالح عارضة وخصومة مستعرة مع ذوي الجاه والسلطان .

مات الشاعر عمر الحسين محمد خير في حلة كوكو وحيدا وغريبا دون أن يعلم بوفاته أحد – كما أورد ذلك أحمد إبراهيم أبوشوك في كتابه ” السودان السلطة والتراث ” – مات كما مات الجاحظ وسط كتبه وأوراقه ومراجعه واكتشفت جثته بعد ثلاثة أيام ، في خلوته ينشد الهدوء لإنجاز عمل أدبي كبير للشاعر حسونه .

ذلك بعض من زمان ” هنا أم درمان ” وهي تأخذنا إليها لنذوب في حب البلاد انتماءا حميما .

أذكر هذا وأنا ألعق ملح دموعي ، فقد تيتمنا بموات الإنتماء – كما قال عبدالمنعم علي الأمين – ورؤوسنا حلقت من الداخل وأظهرنا أنهكته الحجامة وأعناقنا التي استطالت زمنا أصبحت بحجم حبات السمسم ، ويتمدد صراخنا ، في وطن أصبح ” كشلو ضعيف نازف ” . فكيف أستبد بأم درمان الزمان ، وحقا لكم تغيرت الأشياء .

الدكتور فضل الله أحمد عبدالله

” جريدة القوات المسلحة يوم الخميس 24 صفر 1443هجرية الموافق 30 سبتمبر 2021م “