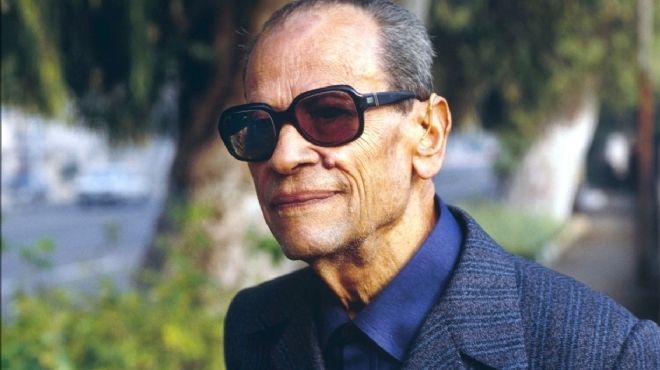

نجيب محفوظ.. روائي أم طبيب ولادة؟

«لكل إنسان من اسمه نصيب»، مقولة ربما تنطبق على كثيرين في واقعنا المعيش، لكن العبارة التي تمثل فكرة هذه السطور هي أن نقول: قد يرث الإنسان نصيب صاحب اسمه الأصلي، وإذا كانت المقولة الأولى عصية على الاطراد، فإن الثانية أشد عصيانًا.

وقديمًا سمى رجل ابنه يحيى فمات صغيرًا، فرثاه قائلًا:

وَسَمَّيْتُهُ يَحْيَى لِيَحْيَا فَلَمْ يَكُنْ

إِلَى رَدِّ أَمْرِ اللهِ فِيهِ سَبِيلُ

تَيَمَّمْتُ فِيهِ الْفَالَ حِينَ رُزِقْتُهُ

وَلَمْ أَدْرِ أَنَّ الْفَالَ فِيهِ يَفِيلُ

ولم يلحظ الأب المسكين أن مصير ولده شابه مصير صاحب الاسم الأول، فلقد توفي يحيى بن زكريا عليهما السلام في مقتبل عمره.

وما هي إلا أقدار، غير أن الأعجب من كل ذلك أن ينال المتسمي نصيب من تسمَّى باسمه، حتى يبلغ الثاني من الشهرة والمكانة ما لم يبلغه الأول، ويصبح الاسم علَمًا على الفرع لا الأصل.

وهذه قصة تمتد بجذورها إلى حيث كان الروائي الكبير نجيب محفوظ جنينًا، حين تعسَّرت ولادة أمه له، فما كان من أبيه عبد العزيز إلا أن لجأ إلى أحد أساطين الطب في زمنه، وهو نجيب ميخائيل محفوظ، من رواد تخصص أمراض النساء والولادة آنذاك.

اتسم الطبيب الحاذق بصفتين تدلان على نجابته، إصراره على اقتحام الطريق الصعبة، حين طلب السفر إلى إحدى قرى صعيد مصر الأشد وباءً أثناء تفشي الكوليرا، ليكتشف مصدر الجائحة هناك في بئر ملوثة، وينجح في القضاء على المرض.

والعلامة الأخرى قدرته البارعة على الاستفادة من الفشل وتحويله إلى نجاح، فعلى الرغم من اشتهاره بإجراء أعسر عمليات الولادة، فإنه لم يحضر خلال مدة دراسته في الكلية سوى عملية ولادة واحدة انتهت بوفاة الأم والجنين معاً.

وتيسَّر على يدي الطبيب خروج كاتبنا الكبير من عالَم الغيب إلى دنيا الأحياء، فلم يجد الأب الطيب ما يكافئ به الطبيب غير أن يسمي ابنه باسمه.

نعم، ورث الأديب نجابة الطبيب، لكنَّ اللافت أن شهرته التي طبَّقت الآفاق وأوصلته إلى العالمية بنيل جائزة نوبل للآداب فاقت شهرة سميِّه بمراحل، حتى أصبح اسمه المركَّب حكرًا عليه بحيث لا ينصرف الذهن إلى غيره لحظة إطلاقه.

البيان